Leggendo le loro opere, infatti, si percepisce un fondo comune che, pur nella diversità dei temi e delle forme, si condensa in due parole-chiave, ragione e pietà, a determinare il livello più alto di civiltà raggiunto nella cultura del Novecento. Detto questo, mi imbatto in un’intervista radiofonica a Primo Levi del 1984, realizzata da Paolo Terni, trascritta nel volume terzo delle Opere complete (Einaudi) a cura di Marco Belpoliti, e riportata da la Repubblica del 29 maggio scorso, in cui lo scrittore torinese parla del suo rapporto con la musica. Dichiara di non essere mai stato un appassionato di musica, anche se possiede un patrimonio musicale –«scarso, però è un patrimonio, è qualcosa che mi porto dietro e a cui tengo»–di aver mal sopportato lo studio imposto del pianoforte e di ricordare le esecuzioni paterne di Beethoven. E poi a un certo punto, in una delle risposte si legge: «Mi ricordo molto bene per esempio di quando avevo sentito – avevo sei o sette anni – una musica che mi era sembrata bella, e avevo chiesto a mio padre perché si chiamasse “carne”. Ed era la Carmen […] Sì, è molto carnale». Mi è venuta subito in mente un’affermazione di Sciascia ne La Sicilia come metafora: «Non sono un appassionato di musica, ne ascolto raramente: Mozart, Rossini, un po’ di Verdi, la Carmen di Bizet».

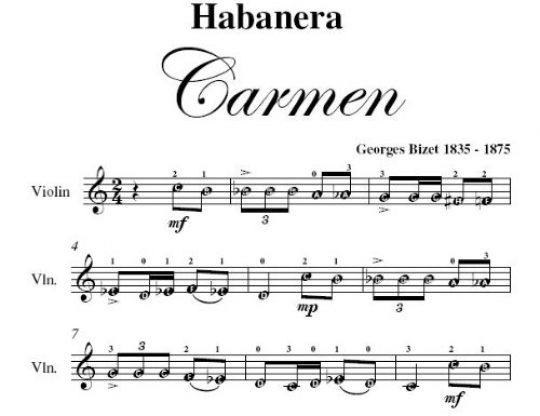

E ho pensato anche al suo amore per la Spagna e per la musica spagnola, che sentiva molto simile e vicina alla sicilianità (la Carmen è di Bizet ma è ambientata a Siviglia, con la sua habanera inconfondibile), per cui mi sento di poter dire che la “carnalità”leviana trovi una efficace corrispondenza nella “sicilitudine” sciasciana. Ancora, nell’intervista a Levi, lo scrittore si sofferma su un’insolita connessione tra musica e chimica, evidenziando come le discipline, così diverse, richiedano lo stesso approccio di studio serio e faticoso, e come la chimica possieda un ritmo tutto suo. La figura del musicista Borodin, chimico di professione, che Levi richiama, in qualche modo sintetizza e chiarisce il concetto. Le parole pronunciate da Sciascia rientrano in un contesto ben preciso. Lo scrittore siciliano aveva ricevuto la richiesta«così strana, così imprevista»di una prolusione a un congresso di musica dedicato ai Vespri siciliani da cui non riesce a sottrarsi, nonostante si tratti di un argomento lontano dai suoi interessi;anzi, a questa richiesta risponde con la stessa meticolosità e la stessa dedizione che metteva nel ricostruire i fatti e nel raccontarli sulla rotta della verità. Per un mese si occupa dell’opera di Verdi, andando addirittura a Parma per fare delle ricerche presso l’istituto verdiano. La chimica, la musica, la scrittura, la verità, dunque, in una rete di collegamenti di grande impatto emotivo e intellettivo.Un’altra riflessione. Quando nominiamo Levi e Sciascia, li definiamo, senza indugio, scrittori, mai poeti. Eppure sono entrambi grandi poeti: poche indimenticabili poesie di struggente bellezza che possiamo leggere in Ad ora incerta di Levi e ne La Sicilia, il suo cuore, di Sciascia,in cui tutto quanto c’era da dire è stato detto. La stessa essenzialità del loro rapporto con la musica caratterizza non a caso lo spazio dedicato ai versi nella loro produzione letteraria, con la modalità de«l’intendereintensive» piuttosto che de«l’intendere extensive»(nella distinzione che Galileo pone nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo), attraverso cui l’uomo riesce a comprendere alcuni aspetti della realtàcosì perfettamente, che «la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva».

Roberta De Luca